不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田です。今回は、法定地上権とそれが生ずる場合の抵当権者への配当について見ていきたいと思います。

1.法定地上権とは

わが国では、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリアなどの欧米諸国とは異なり、土地と建物は別個の不動産とされています(日本と同様に土地と建物を別個の不動産としている国には韓国や台湾があります。欧米諸国では建物は土地に付合しており、土地の一部とされています)。

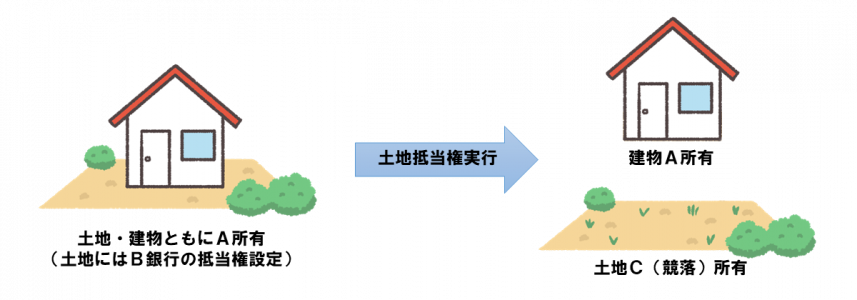

そのため、上記図1のように土地だけに抵当権が設定されることもあります。土地抵当権者たるB銀行がA所有の土地の上にA所有の建物が存在していることを知りながら(建物登記記録での確認だけではなく、担保評価では実際に現地調査もして確認します)、土地だけに抵当権の設定を受けると図1のように土地抵当権が実行された場合、土地だけがその競落人であるCの所有になり、土地とその上の建物との所有者が異なることになってしまいます。このようなことになっても良いようにあらかじめA所有建物のために借地権(建物所有目的の地上権や土地賃借権)を設定しておけば良いのですが、そのような自己借地権の設定は、他の者と共に有することになるとき以外は許されておりません(借地借家法15条1項)。そのため、Aは土地抵当権設定前から地上に建物を所有していながら、新たな土地所有者Cから建物収去・土地明渡請求をなされてしまい、建物を取り壊して土地から出ていかなければならなくなります。建物が新築間もないものであっても取り壊さざるを得なくなるというのは社会経済上の損失です。

そこで、民法では建物の存続を保護するために、一定の要件の下で、建物には法律上当然に地上権が設定されたものとみなされています(民法388条)。この地上権を法定地上権といいます。

法定地上権の成立要件は以下の通りです。以下の4要件をすべて満たしますと法定地上権が顕在化します。

- 抵当権(抵当権には根抵当権も含みます。以下同様とします)設定当時に土地の上に建物が存すること。

- 抵当権設定当時、同一人がその土地と建物を所有していたこと。

- 土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていること。

- 競売の結果、土地と建物とが別々の所有者に属することになったこと。

上記1.と2.の要件は、土地とその地上建物に設定された、効力を有している抵当権の中で一番早く設定登記された抵当権の設定時点で判断されます。

また、建物の新築年月日が登記記録の新築年月日または保存年月日と異なることが固定資産税課税台帳などから判明している場合は、その判明している年月日で判断します。

さらに未登記建物であっても法定地上権は成立します(最判昭和50年7月11日最高裁判所裁判集民事115号339頁、最判昭和53年9月29日最高裁判所民事判例集32巻6号1210頁)。

2.法定地上権が成立する場合の抵当権者への配当

地上建物のために法定地上権が成立する場合、その配当は、土地については法定地上権負担付で、建物については建物の競売価額に法定地上権価額が加算されてなされるということになります。

算式

建物抵当権者への配当=建物の競売価額+土地の競売価額×法定地上権割合

土地抵当権者への配当=土地の競売価額×(1-法定地上権割合)

実は、上記要件のうち、4.要件がなくとも(4.要件も満たす場合を、法定地上権の顕在化と言います)、1.2.3.の要件を具備しさえすれば、法定地上権が成立するものとして配当が計算されます(この場合を法定地上権の潜在化と言います)。つまり、土地とその地上建物が一体的に競売されても、土地の抵当権者は土地全体の競売価額から配当を受けることはできず、法定地上権の負担を伴った低い配当となってしまい、建物の抵当権者は反対に建物の競売価額に法定地上権価額相当額が加算されることになり、高い配当を受けることになります。この法定地上権割合は借地権割合に10%程度が加算されて判断されますので、配当にかなり大きな影響を及ぼします(借地権割合が60%の地域では法定地上権割合は70%にもなってしまいます)。

3.たすきがけと配当

銀行では、法定地上権が潜在化しても適正に配当を得られるように、土地のその上の建物については同一順位で共同抵当(同一の債権を担保するために、2つ以上の不動産の上に設定された抵当権を言います)とする旨の担保取得の規程を置いている場合が多いと思います。なぜこのような規程になっているかを、配当の面から見ていきたいと思います。

図2のように共同抵当でありますB銀行の建物の抵当権と土地の抵当権との順位が異なる場合を「たすきがけ」といいます。図2の事案は法定地上権成立要件の1.から3.を具備しているものとします。また、法定地上権割合を50%とします。

それでは土地と建物の配当を「2.法定地上権が成立する場合の抵当権者への配当」にある<算式>に基づき求めていきます。

まず、建物抵当権者への配当ですが、

この600万円からまず1番順位抵当権者C銀行が500万円の配当を受け、次にB銀行が100万円の配当を受けます。

土地抵当権者への配当ですが、

B銀行は300万円の配当を受け、合わせて400万円の配当となります。

これに対して、B銀行が建物に1番順位の抵当権の設定を受けた場合、建物から600万円の配当を得ることができますので、合計900万円の配当となり、残債権額を全額回収できます。

このように銀行とすれば、債権回収においては、土地とその地上建物につき、潜在化している法定地上権の影響を受けても良いように同順位で、しかもできるだけ高い順位で、できれば1番順位で共同抵当の設定を受けるのが良いということになります(土地の抵当権が1番順位で設定を受けているのであれば、建物抵当権も1番順位で設定を受ける)。前述した担保取得の規程は、潜在化している法定地上権の影響を受けても、より良い配当を得ることができるようにするためにあるということが言えます。

- 共有物の利用の円滑化に関する民法改正について(令和5年改正民法その1)

- 相隣関係に関する民法改正について(令和5年改正民法その2)

- 抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲について

- 法定地上権と配当について <- 本記事

- 未登記建物に対する対応

- 場所的利益について

- 借地権(底地)割合についての最新分析 その1

- 借地権(底地)割合についての最新分析 その2

- サブリースとサブサブリース その1

- サブリースとサブサブリース その2

- サブリースとサブサブリース その3

- 事業性融資の推進等に関する法律

- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その1

- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その2

- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その3

- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その4

- マンションの取り壊しにおける買取価格について

- 通行地役権について その1

- さまざまな借地問題 その1

- さまざまな借地問題 その2

- さまざまな借地問題 その3

- さまざまな借地問題 その4・完

- 通行地役権について その2

- 新たな担保法制について その1

- 新たな担保法制について その2

- 新たな担保法制について その3

- 新たな担保法制について その4

- 新たな担保法制について その5